タイトル:震災と文学―「死者に言葉をあてがう」ということ

2011年6月18日にメディアテークで行われた第一回「考えるテーブル てつがくカフェ」。震災後、仙台という地で展覧会を企画するということがどういうことなのかを考えていく上でも、さまざまな人とのやりとりが行われるてつがくカフェは欠かせないものであると感じています。この日のてつがくカフェは今からもう約1年前のことになるのですが、その頃の会場の雰囲気や、そこでやりとりされた言葉などを振り返ってみたいと思います。

てつがくカフェとは、わたしたちが通常当たり前だと思っている事柄からいったん身を引き離し、そもそもそれって何なのかといった問いを投げかけ、ゆっくりお茶を飲みながら、「哲学的な対話」を通して自分自身の考えを逞しくすることの難しさや楽しさを体験しよう、というもの。

仙台では2010年からてつがくカフェ@せんだい(http://tetsugaku.masa-mune.jp/index.html)が企画するてつがくカフェの場がありましたが、震災後、人が集い語り合いながら復興や地域社会、表現活動について考えていく場としてできたせんだいメディアテークの考えるテーブル(http://www.smt.jp/thinkingtable/?p=11)において、震災という事象を様々な視点から考えるてつがくカフェが始まりました。6月18日に行われたてつがくカフェはその第一回目。震災から100日が経っていました。

この日は初めに石巻出身の作家、辺見庸氏のビデオを見ました。彼の<震災>以降の詩作活動(<震災を書く>という試み、「死者にことばをあてがう」という営み)から見えてくるものをものに、<震災>に臨む文学に化せられた責務やその可能性などについて参加者間でいろいろと考えてみよう、とビデオ鑑賞後、参加者の人たちの間で意見交換がなされました。

ビデオや詩作のなかで、辺見庸氏は自分の地元である石巻で起きた津波の映像を見ていて、言葉を失ってしまった、と言っていました。そして、その破壊の大きさ、絶大なダイナミズムに驚く一方で、被害を数字によってしか表現できないテレビなどのマス・メディアに対する不信感を顕にしていました。彼は私たちが<震災>に対して言葉を持ち合わせていないこと(失ったのではなく、そもそも持っていないこと)に強い危機感を持っていました。また、物理的復興だけでなく、私という個に見合う外部に対する新しい内部・内面を各々がこしらえることが希望につながる、とも言っていました。

こうした話を受けて、参加者の方からも色々な意見が出ました。震災後、様々な場所で目にする、耳にする「がんばろう」「思いやりを大切に」というスローガンは平易で一般化されており、今まである言葉に当てはめるだけでなく、個別の言葉を個別の体験から探っていく必要があるのではないか、という意見や、自分も被災はしたが、三陸の人のことを考えると語ることに罪悪感や無力感を感じてしまう、という意見。震災が大きすぎて自分がどう悲しんでいるのか感じることができない、という意見や震災によって自粛の雰囲気が日本全国にあったが、自分の言葉で自分の現実を生きている人がいて励まされた、という意見。

初めててつがくカフェに参加した私はこうした参加者の切実な思いがたくさんあることに驚きました。また、参加者の人たちはこうした自分の実感や思いを公の場で語ることを切望しているように思えました。この後、震災後てつがくカフェを続けていく中で、参加者の語ることに対する熱意は少しずつ変わってきたように思えますが、この日の参加者の人たちのてつがくカフェへの関わり方には目覚しいものがあり、こうした市民が仙台にいることの凄さを感じました(県外からの参加者の方もいましたが)。そして、私自身もこの時、てつがくカフェという場において、生身の人たちが発する言葉を聞くこと、自分の言葉を話すことができて、そしてそれを受け止めてくれる人たちがいることで、何か救われたような気持ちになりました。こうして、自分以外の他者から出された意見をしっかりと受け止め、<震災>と言葉について考えるてつがくカフェは、コールアンドレスポンスというチームで企画を練っていく過程においても重要な要素となると思います。

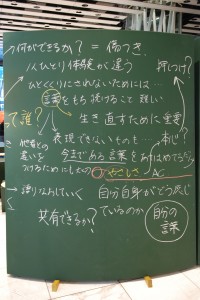

これからのてつがくカフェにつないでいくためのものとして、この日のてつがくカフェの場で紡がれた言葉が、以下のようなキーワードとして提示されました。そして、これらのキーワードは実際に後々のてつがくカフェのテーマとなり、話し合われました。

・震災を語ることへの罪悪感、負い目⇒「てつがくカフェー震災を語ることへの<負い目>?」(http://www.smt.jp/thinkingtable/?p=827)

・当事者とは誰か⇒「震災の〈当事者〉とは誰か?」(http://www.smt.jp/thinkingtable/?p=1663)

・自分の言葉で語るとはどういうことか

このてつがくカフェがあってから早1年が経とうとしていますが、震災についての様々なテーマについて、距離を置きつつ対話をするてつがくカフェは現在でも月に一度の間隔で継続して行われています。

伊藤照手

—